【甘快看】解码文化自信的城市样本|丝路上的文化圣殿 遇见敦煌

游客骑着骆驼在敦煌鸣沙山月牙泉景区游览(6月7日摄)。甘快

敦者,看解大也;煌者,码文盛也。化自身居沙漠绿洲、城市地处丝路咽喉的样本遇甘肃省敦煌市,历史上曾是丝路上的圣殿东西方贸易文化交流融汇的必经之地,以得天独厚的文化文化宝藏,传承千年文脉,敦煌记录丝路发展,甘快见证东西方文明的看解交融。

近年来,码文敦煌市紧抓“一带一路”建设机遇,化自不断挖掘厚重历史文化内涵,城市以建设国际文化旅游名城为目标,样本遇加大对莫高窟、玉门关、悬泉置遗址等世界文化遗产的保护力度,推进鸣沙山月牙泉、雅丹、阳关等主要景区提档升级,加快智慧旅游建设步伐,改善旅游交通环境,将敦煌文化融入景区建设、业态培育和城市发展,推动文旅加速融合。

目前,敦煌市已建成国家级文化产业示范园区、首批国家级旅游业改革创新先行区、首批国家全域旅游创建示范区等,敦煌文化名片效应日益凸显,推动中华文化更好地走向世界。

新华社发(张晓亮 摄)

游客骑着骆驼在敦煌鸣沙山月牙泉景区游览(6月7日摄,无人机照片)。新华社记者 张智敏 摄

游客在敦煌鸣沙山上游玩(4月24日摄)。新华社记者 陈斌 摄

这是6月7日拍摄的敦煌鸣沙山月牙泉景区(无人机照片)。新华社记者 张智敏 摄

游客在莫高窟数字展示中心观看球幕电影《梦幻佛宫》(3月14日摄)。新华社记者 陈斌 摄

中国残疾人艺术团演员在敦煌大剧院表演大型情景音画剧《千手千眼》(6月18日摄)。新华社记者 陈斌 摄

中国残疾人艺术团演员在敦煌大剧院表演大型情景音画剧《千手千眼》(6月18日摄)。新华社记者 陈斌 摄

中国残疾人艺术团演员在敦煌大剧院表演大型情景音画剧《千手千眼》(6月18日摄)。新华社记者 陈斌 摄

演员在大型洞窟式沉浸体验剧《乐动敦煌》中表演(6月17日摄)。演出借助洞窟式实景移动舞台和全息投影等技术,让观众近距离感受敦煌乐舞的文化魅力。新华社记者 陈斌 摄

敦煌研究院文物数字化保护团队图像采集人员熊业腾在洞窟内调试设备,准备进行壁画图像采集(4月25日摄)。新华社记者 陈斌 摄

敦煌研究院文物数字化保护团队图像处理人员年海丽在拼接壁画图像(4月25日摄)。数字化探索为莫高窟的保护与传承开辟了全新路径,数字技术让敦煌文物走出洞窟,跨出国门,走向“永久保存、永续利用”。新华社记者 陈斌 摄

这是4月25日拍摄的莫高窟窟区(无人机照片)。新华社记者 陈斌 摄

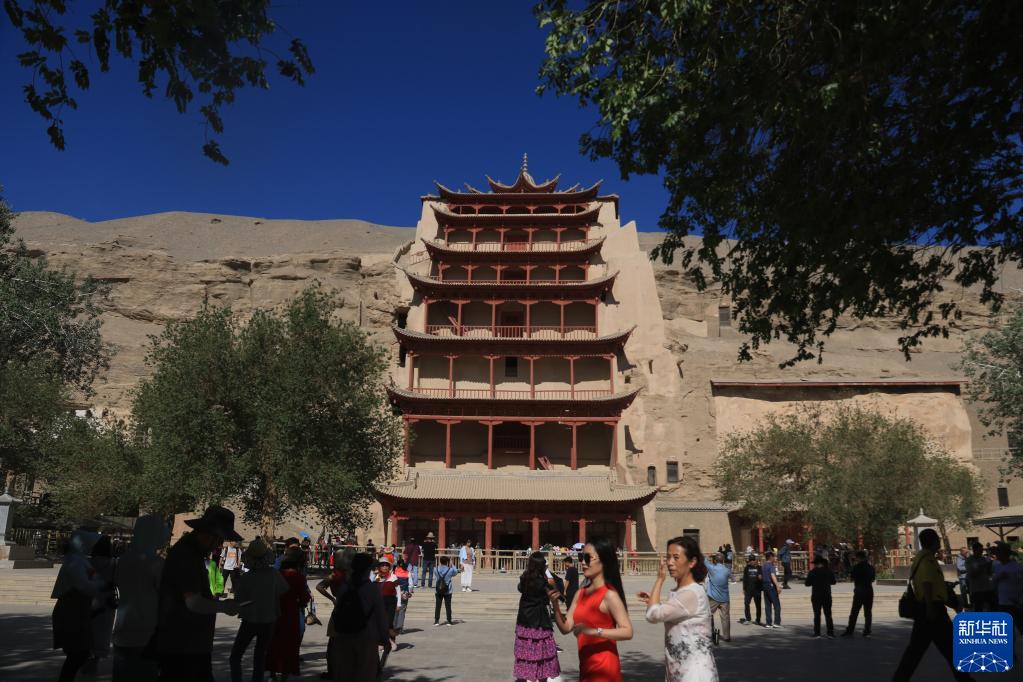

游客在莫高窟游览(6月8日摄)。新华社发(张晓亮 摄)

游客在敦煌夜市沙州食驿消费休闲(2021年9月8日摄)。新华社发

游客在敦煌夜市游览(3月16日摄)。今年以来,当地对敦煌夜市等特色街区进行升级,不断调整优化消费业态、改善消费环境,为游客带来多元体验。新华社记者 陈斌 摄

游客在敦煌夜市游览(3月16日摄)。今年以来,当地对敦煌夜市等特色街区进行升级,不断调整优化消费业态、改善消费环境,为游客带来多元体验。新华社记者 陈斌 摄

敦煌市西关小学的舞蹈教师周保英在课后服务时间指导学生练习敦煌舞,将敦煌文化融入社团活动中(4月26日摄)。新华社记者 陈斌 摄

敦煌中学的学生在学校画室里体验敦煌壁画的绘画过程,感受敦煌文化的魅力(4月26日摄)。新华社记者 方欣 摄

这是6月14日拍摄的敦煌城区党河风情线(无人机照片)。新华社发(张晓亮 摄)

这是6月14日拍摄的敦煌国际会展中心(无人机照片)。新华社发(张晓亮 摄)

编辑:马少华 责任编辑:孔令定