获2023年度国家最高科学技术奖,来自深圳的他有何过人之处?

2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京揭晓,获年李德仁院士、度国薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。家最

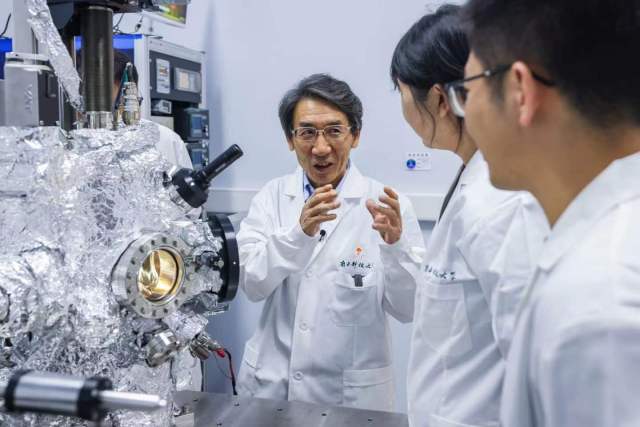

薛其坤来自广东深圳,高科过人是学技南方科技大学校长、清华大学教授。术奖

他有着怎样的自深圳的之处经历,有何过人之处?

“7-11院士”

出生于1963年的薛其坤是山东蒙阴人,今年61岁。获年

他是度国凝聚态物理领域享有国际声誉的实验物理学家,是家最改革开放以来我国在基础研究领域取得国际引领性重大科学突破的杰出科学家之一。

其主要研究方向为扫描隧道显微学、高科过人分子束外延、学技拓扑绝缘量子态和高温超导电性等。术奖曾获国家自然科学一等奖1项,自深圳的之处国家自然科学二等奖2项,第三世界科学院物理奖、陈嘉庚科学奖、求是杰出科学家奖、何梁何利科学与技术成就奖、未来科学大奖-物质科学奖、(首届)全国创新争先奖章、菲列兹·伦敦纪念奖、巴克利奖等诸多荣誉。曾两次受瑞典皇家科学院邀请在诺贝尔论坛作特邀报告。

在南方科技大学2023年开学典礼上,薛其坤曾对新生们提出殷切期望——永葆“为者常成”的信念,积极面对人生挑战。这种信念感和不断挑战的勇气,也是薛其坤一路走来的真实写照。

经历3次考研,花7年拿下博士文凭,在42岁时成为中国科学院最年轻的院士之一;在清华大学有着“7-11院士”的外号,7点进实验室,一直干到晚上11点离开……薛其坤传奇的经历广为人知,也鼓舞着年轻人。

1980年,17岁的薛其坤以物理接近满分的优异成绩考入山东大学,攻读激光专业。本科毕业后,他被分配到曲阜师范大学当助教,边教书边准备考研。但令他意想不到的是,考研遭遇了两次“滑铁卢”,然而薛其坤并没有气馁,反而越挫越勇。

1987年,他成功考入中国科学院物理研究所凝聚态物理专业,在量子物理专业科目取得了93分的高分。回顾考研经历,薛其坤曾感慨自己能有今天的成就,靠的是“三分天分、七分努力。”

在中国科学院物理研究所,薛其坤用7年的时间完成了硕士到博士的课程。读博的最后两年,他作为中日联合培养学生,来到日本东北大学金属材料研究所学习。在那里,他的导师樱井利夫的实验室被称为“7-11”实验室。当时,薛其坤是实验室里的“丑小鸭”,因为没有像样的科学研究成果而很不受导师待见。

“导师让我去做整理实验室这样的粗活,把上万个混在一起的不同规格的螺丝和电子元器件重新严格分类,摆得整整齐齐。”这在科学家看来是一种“粗活”。但是,正是这样的“粗活”让薛其坤养成了追求极致的“7-11精神”。一年半之后,他凭借扎实功底和超常付出,取得了一个科研上的重要突破。这一突破成为7-11实验室三十年来最大成果,他也因此成为导师心中的“王牌”。

回国后,薛其坤一直保持着“7-11”的作息,并将留学收获的“7-11”精神传递给自己的学生。“我不从作息时间上要求学生,唯一强调和倡导的就是用科学研究的乐趣和吸引力,让他们自己调整、把握自己的作息习惯。”薛其坤曾说,希望学生们做事要追求极致——每一件小事、每一件小事的每一个过程都尽自己的最大努力,这样也会促使学生自行养成勤奋工作的习惯。

在追求极致的不断努力下,薛其坤在短短几年内就科研上就获得了诸多成果和荣誉。2005年,他当选为中国科学院院士。

量子追梦人

在薛其坤的诸多科研成果中,最为重磅的就是“量子反常霍尔效应”,这一重大研究成果,被诺贝尔奖获得者杨振宁评价为“第一次从中国实验室里发表的诺贝尔奖级的物理学论文”。

“量子反常霍尔效应”是凝聚态物理中的一个重要量子效应。长期以来,使其“现身”并实现实验观测难度极大,是无数研究者奋力追寻而不得的科学目标。

2009年起,薛其坤联合来自清华大学物理系、中国科学院物理研究所、美国斯坦福大学的多个研究组,组成攻关团队,开始一起从拓扑绝缘体研究方向尝试攀登这座科学高峰。

2012年底,在克服了一道又一道难关后,薛其坤和团队在全世界首次成功在实验上观测到了量子反常霍尔效应。该成果于2013年5月在美国《科学》(Science)杂志发表,审稿人予以高度评价,称之为“凝聚态物理界一项里程碑式的工作”。

由中国科学家在实验上独立观测到的这一重要物理现象,被视为全球基础研究领域的重要科学发现,是世界物理学界最为重要的实验进展之一,为后续国际凝聚态物理研究引领了新的方向。近年,国内外多支研究团队在此基础上取得了新的突破。

在应用领域,量子反常霍尔效应及其无耗散边缘态,又将可能在未来被用于发展新一代的低能耗电子学器件,解决一系列瓶颈问题。

过去十年间,薛其坤和研究团队对拓扑量子物理的探索从未停止,他们不断尝试提高观测温度、积极寻找新材料并取得了重要进展,同时将推动实验成果进入应用领域作为目标,力求助力国家信息技术革新。

凭借量子反常霍尔效应的发现,薛其坤曾获得国家自然科学奖一等奖、菲列兹·伦敦奖、国际凝聚态物理领域的最高奖——巴克利奖等诸多荣誉,其中去年获颁的巴克利奖是该奖自1953年授奖以来首次颁发给中国国籍物理学家。

未来有何科研攻坚计划?薛其坤在去年10月接受南方+采访时曾透露,他和团队会继续将量子反常霍尔效应、拓扑绝缘体研究推向一个新高度。

“比如说量子反常霍尔效应的观察,从原来10年前实现的极低温度向更高的温度迈进。第一个目标就是在液氮温区实现量子反常霍尔效应。还有一个更宏伟的目标就是在室温下也能观测到这个量子现象。基于量子反常霍尔效应和拓扑绝缘体的研究,我们也会看到包括拓扑超导等一系列新奇的物理现象。”薛其坤说。

他进一步指出,上述科学研究有着重要的现实意义,“如果提高了量子反常霍尔效应观测的温度,真要到了室温的话,那就可以在室温的环境、条件下去制造一些新的电子器件,就把量子反常霍尔效应这一科学发现能大力推进到应用方面。另外量子反常霍尔效应能在高温下存在,这本身在科学上就是一个非常有意思的问题”。

拓扑量子物理之外,近年来,薛其坤带领南方科技大学、清华大学相关研究团队,集合团队攻坚作战力量,持续深耕高温超导领域。在高温超导机理研究中取得新的中国发现,是他和研究团队下一步的目标。“如果我们知道了1986年科学家发现的铜氧化物超导材料的机理,解决了这一重大科学问题,那么对凝聚态物理的基础理论会有一个极大的更新。另外,知道了这一机理,就有可能以此作为根据,去寻找新的高温超导材料。如果能找到更新的高温超导材料,那将会对世界的科学技术,甚至对经济产生重大的推进用”。

卓越科学家+大学管理者

“这个时代经济高速发达,互联网信息高速膨胀,但探索自然界的奥秘,是让人感到非常振奋的一个领域。”薛其坤在很多场合都勉励更多年轻人包括青少年,要有追求科学、探索自然奥秘的理念和精神,并朝这个方向努力,学好知识,未来投入到基础研究领域,为人类科学进步作出贡献。

在培养人才方面,薛其坤身体力行、倾尽全力。他在清华大学工作十多年,曾任清华大学副校长。2020年11月起,他出任南方科技大学党委副书记、校长,通过制定“明德求是、日新自强”的校训,确立了南科大立德树人的核心理念,提出一流新型研究型大学的目标和路径。

2022年2月14日,南方科技大学成功入选国家第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,成为深圳首所跻身“双一流”的本土高校,也成为中国最年轻的“双一流”高校之一。

打造国际一流科研平台,吸引一批优秀人才汇聚南科大并快速成长;强化基础研究和原始创新,加强关键核心技术攻关;构建适配深圳创新链条的产学研和技术转移体系……执掌南科大三年多以来,薛其坤带领南科大朝着“建成贡献力、创新力、影响力卓著的世界一流研究型大学”的目标加速迈进。

薛其坤曾表示,不管是基础研究还是应用研究,都需要研究者有深厚的理论知识、扎实的功底和非常先进的实验手段和工具。而在打好基本功方面,是大学教育需要强调的。

他也在多种场合鼓励青年学生敢于挑战难题,做高难度的创新,在过程中培养基本功和创新等能力。他还倡导构建好的学术环境,让科研学者敢于去做真正有很大难度的创新性工作。

“我们中国青年要为中国的强大、家园的富强作贡献,也希望他们把国家命运和自己的幸福、对事业的追求,密切结合在一起。我觉得这是最重要的一点。”薛其坤说。

【文字】南方+记者 孙颖

【图片】南方+记者 朱洪波